《大学语文》课程思政教学案例

课程名称:大学语文撰写人:王欣欣 所在部:基础部

一、案例主题

位卑未敢忘忧国——走进杜甫

二、案例意义:

杜甫一生坎坷,历经磨难,但无论身处何种境遇,他都始终心系国家,关心百姓疾苦。他的所思所想,所爱所恨,所喜所忧,所悲所乐,都是老百姓心里所想的,也是历代士大夫的心声。杜甫那种博大的仁爱精神,深沉的家国情怀,强烈的社会责任感,是杜甫诗歌中最为动人的一部分,也是我们今天在面对国家发展、民族复兴的大业时,应当秉持和传承的的重要精神。

三、教学目标:

(一)知识目标:

1.知人论世,了解杜甫生平经历。

2.掌握杜甫诗歌的思想内容和艺术特色。

(二)能力目标:

1.掌握诗歌鉴赏基本方法和步骤。

2.借鉴经典诗文作品的内容构思、写作技巧等进行创意策划和文学创作。

(三)情感目标:

了解杜甫的生平经历,体悟诗文情感,激起学生的家国情怀,培养爱国主义为核心的民族精神。

四、思政教学素材:

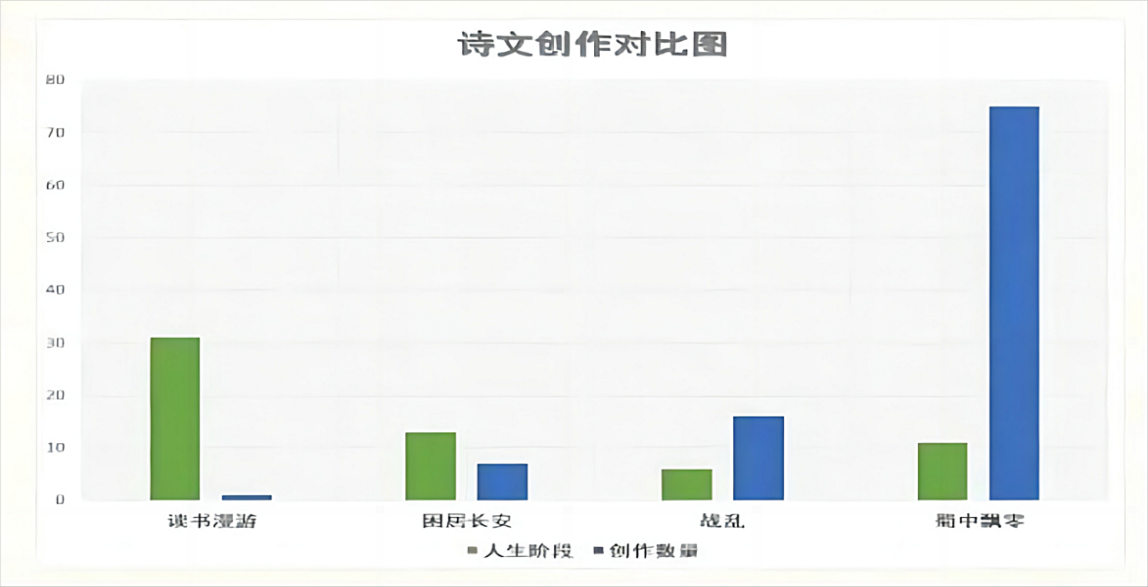

杜甫的人生可以分为5个阶段:读书时期、漫游时期、困守长安时期、陷贼为官时期以及漂泊西南时期。杜甫一生有据可考的诗歌约为1500多首,其中将近20%是在其战乱时期所作,70%是其漂泊西南时期所作,体现了诗人“穷而后工”的创作精神。杜甫和同时代的诗人相比伟大之处就在于,越是在人生的苦难时刻越是关注社会生活和生民百姓,越是大量地创作诗歌。尤其是安史之乱时期的诗歌是杜甫创作的高峰,具有划时代意义,他从关心百姓扩大到将自己的命运和百姓的命运相连。虽然杜甫人生后半段辗转坎坷,但是他诗歌中反映时代重大事件和社会矛盾从来没有间断过,体现了他“位卑未敢忘忧国”的深沉的家国情怀。

材料1:BBC推出的纪录片《杜甫:中国最伟大的诗人》

素材2:视频:杜甫一生的足迹、创作

素材3:位卑未敢忘忧国的事例

1.毛泽东:埋骨何须桑梓地,人生无处不青山

毛泽东出生于一个农民家庭,父亲毛顺生要他去做生意,毛泽东却志存高远,胸怀天下,立志拯救民族于危难。在离家赴湘乡县立东山高等小学求学前夕,他提笔写了一首《赠父诗》,夹在父亲每天必看的账簿里。这就是:孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。带着这种情怀,他带领中国人民在新民主主义革命、社会主义革命和社会主义建设的道路上不断前行,取得了一个又一个伟大胜利。

2.华罗庚毅然回国:

大数学家华罗庚,在“七·七”事变后,从生活待遇优厚的英国回到抗日烽火到处燃烧的祖国,积极参加抗日救国运动。1950年,他已经成为国际知名的第一流数学家,并被美国伊里诺大学聘为终身教授,但他毅然带领全家回到刚解放的祖国。

五、教学实施过程:

(一)教学方法和手段

1.讲授法——以点带面,由浅入深,从学生感兴趣的话题入手,讲授杜甫的生平经历和每个时期的代表性作品。

2.启发法——启发学生在知识梳理中自主思考文本的思政融入点和育人目标,使课程思政育人理念深入学生内心,引导学生树立文化自信,增强社会责任感。

3.项目任务法——围绕“杜甫精神的现实意义和对当代青年的影响”主题,给学生自主选择和自主设计的权力,启发学生结合社会热点,以微视频、微话剧、经典诵读和诗文创作等多样化形式完成课程思政育人目标,增强学生文化自信,锻炼学生文献查阅能力、创新思维能力和小组沟通协作能力。

(二)组织与实施

1.导入新课

用BBC推出的纪录片《杜甫:中国最伟大的诗人》引入课堂。

2.知人论世——杜甫生平经历

3.合作探究——赏诗文,知情怀

①小组合作探究,成果汇报:

第一小组:读书时期的作品及思想

第二小组:漫游时期的作品及思想

第三小组:困守长安时期的作品及思想

第四小组:陷贼为官时期的作品及思想

第五小组:漂泊西南时期的作品及思想

②组内自评、组间互评、教师点评

③学生用思维导图梳理知识,教师引导学生感悟作者诗中蕴含的家国情怀。

家国情怀,从来都不只是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的文学书写,更是存在于每个普通人心中的精神归属,杜甫不惧“吾庐独破”而心怀“天下寒士”;官小位卑,而始终心系国家百姓,忧国忧民的拳拳之心跃然纸上。

朱德评价:草堂留后世,诗圣著千秋。

郭沫若评价:世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。

4.想一想:

①主题讨论——杜甫一生颠沛流离,官小位卑,为何被后人誉为“诗圣”?杜甫“圣”在哪里?

忠君爱国,矢志不渝。

关注国事,洞察时事。

推己爱人,心忧天下。

②“位卑未敢忘忧国”的事例你还知道哪些?

明确:林则徐、华罗庚……

他们虽然地位卑微,但始终坚守着对国家的忠诚和热爱,他们的行动和精神,都是对“位卑未敢忘忧国”这句诗的最好诠释。他们的事迹,也激励着我们每一个人,无论身处何种位置,都应该心怀国家,为国家的繁荣和稳定贡献自己的力量。

③作为新时代的大学生,这些事例对你有何启示和影响?请谈谈你的感悟。

5.写一写:拓展应用——执笔话“诗圣”

你要写杜甫,就不能只写杜甫;要写年少意气风发,连泰山也在脚下;要写惊心的鸟,溅泪的花;更要写身处乱世怀天下。

仿写:你要写杜甫,就不能只写……;要写……;要写……;更要写……

6.布置作业:

以小组为单位,围绕“杜甫精神的现实意义和对当代青年的影响”主题,结合社会热点,以微视频、微话剧、经典诵读或诗文创作等形式,自主选择,自主设计,表达自己的心声和认识,并在学习通上传。

六、案例教学反思:

(一)亮点:

1.将课程思政落实在项目任务教学,促进知识课堂向能力课堂的转变,为学生创造合作学习的条件,让学生在协作学习的过程中,进行独立思考、形成头脑风暴,实现思政功能的“意义建构”,进而让学生获得综合学习能力,包括团队协作能力、文献查阅分析能力、批判性思维能力,理性思考能力,审美鉴赏能力,独立探究和解决问题的能力和良好的语言表达能力。

2.将能力培养作为课程思政落脚点,将实践成果作为课程思政检验环节。本案例注重教学方法的多样性,将课程思政学习效果落实到多个观测点,重点采用无领导小组讨论和项目任务教学法。教师给学生充分选择权,小组成员自主选择微话剧、小视频、诗文创作等方式,展示家国情怀的内涵解读。

(二)不足与改进

课堂时间有限,给学生展示时间略少。下一步将充分利用课余时间,开设线上讨论专区,搭建线上自我展示平台,丰富线下课堂。