【编者按】夏去秋来,又到师生开学季。父母是子女最重要的老师,子女是父母最真实的镜子,父母的家庭教育之于孩子举足轻重,中央电视台9月1日播出的《开学第一课》也以“父母教会我”为主题。“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”的治政名言,同样适用于治家。为给天下父母提供家教参考,本网联合中华书局主办的《月读》杂志,在浩瀚典籍中找寻相关实用资料,希图给读者以智识与启迪。

::::(一)家教面面观 ::::

财富观:不修私德,泼天富贵也将化为梦幻泡影

春秋时期楚国宰相孙叔敖,辅佐楚庄王施教导民,政绩赫然,被司马迁列为《史记·循吏列传》第一人。他为楚国作出了很大的贡献,却没有给儿子孙安留下什么财产。临死前,他嘱咐儿子回乡耕种,不要谋求官职;如果庄王一定要给封地,那就选择寝丘——那是出了名的贫瘠之地。

孙安严格遵守父亲的遗嘱,在乡下靠捡柴卖钱来维持生活。一天,孙安到街上卖柴,巧遇楚庄王宠幸的伶人优孟。优孟见他衣衫褴褛,瘦骨嶙峋,大为吃惊。回宫后,优孟在庄王面前身着孙叔敖的旧日衣冠,模仿其神态表演一番,引起了庄王的回忆,并将孙安的窘境如实地告诉了庄王。庄王立刻召见孙安,一定要赐给他封地;孙安推辞不过,便请求受封到寝丘。庄王感慨良久,同意了。

孙公祠是安徽省寿县安丰塘畔的孙叔敖祠堂,又名楚相祠、芍陂祠、安丰塘祠, 是人们为纪念孙叔敖修造芍陂水利、造福百姓而修建的。

孙叔敖的遗嘱可以说有大智慧:接受封地,使国君的愧疚之心得到安抚,也使国内贤才都知道,国君不会忘记加赏功臣;封地不肥,孙家后人不可能一下子大富大贵,不得不勤恳节俭,慢慢积累。而这,正是让子孙成才的好办法。

汉宣帝时期,疏广曾任太子太傅,也就是太子的老师。在他的悉心教导下,太子12 岁就学通了《论语》《孝经》。宣帝非常高兴,对疏广日益看重。可是疏广却选择了激流勇退,和担任太子少傅的侄子疏受一起辞官回乡。宣帝和太子都赠给疏广数目不菲的钱财,离开长安时,给疏广送行的车辆就有数百,声势非常。

回到家乡后,疏广每日摆酒设宴,招待族人及老友,还经常催着家里把钱拿出来请客。儿孙们心里不平,就托人说情,让他为儿孙留下些遗产。

疏广告诫儿孙:“家中原有薄田,只要你们努力耕作,完全能够丰衣足食。如果家中富裕,反而使人养成惰性。有才能的人,给他太多钱财, 就会消磨他的斗志;愚蠢的人,给他太多钱财,会更加助长他的过错。我从长安城带回的金银,是皇上给我养老的,拿出来让族人和朋友共同享受这种恩赐,不是很好吗?”这番话说得儿孙们心悦诚服。

后来,疏广的族人们命运如何呢?史书记载:“皆以寿终。”足见疏广见识的正确和深远。

从反面来说,短视的财富观,往往令人过不了财富关。

唐朝的王锷曾在地方任节度使。当时,节度使位高权重,统管辖区内军、民、财政,王锷收的租税,除上交朝廷外,截留下来很大一部分;他还大肆掠夺国外来华贸易的商船,以此致富。如此多年,“家财万贯”已不足以形容。京城里的权贵们十分眼红,感觉在王锷面前,他们那点家产完全不算什么。

王锷让儿子王稷替他做一件事:在京长驻,用银子为自己铺路。王稷在京城四处活动,根据朝廷官员地位高下及对其父升迁影响的大小进行贿赂。他还在家里砌夹墙,挖地道,将金银财宝藏匿其中。

王锷死后,王稷失去靠山,很快惹上官司,被人告发侵占父亲原拟进献朝廷的钱物。皇帝派人到他家检点财产。大臣裴度从中转圜,他才逃过牢狱之灾。

后来,王稷被任命为德州刺史。赴任途中,他一路“炫富”,带着一车车金银珠宝招摇过市。如此行为,勾起了节度使李全略的贪念,他怂恿手下杀死王稷,还将王稷的女儿掳来,收为小妾。

倚仗父辈权势财富,固然可以显赫一时,但是,“冰山难靠”。不修私德,终有一天,泼天富贵也将化为梦幻泡影。

诚信观:怎么能随口说谎呢?

北宋时期,谏议大夫陈省华早晨散步,路过自家马厩,惊讶地发现:儿子陈尧咨前不久买来的一匹烈马不见了。

那匹烈马野性难驯,众多驯马高手都拿它没办法。陈省华立刻叫来马夫询问马的去向。马夫回答说,那马已经被陈尧咨卖了。

陈省华立刻把陈尧咨叫来,生气地问道:“你把那马卖了?”

“是,卖给了一位商人,他要用那马来驮货物,而且还出了高价。”陈尧咨赶忙回答。

然而这种小聪明并不被欣赏。陈省华追问:“那你把马的情况告诉对方了吗?”

“没有,要是告诉了,他还会买吗?再说这是他主动要买……”

陈省华厉声打断他的话:“这马在咱们家,专门驯马的人都没能驯服它,何况一个不懂它脾气的外人?出事伤人怎么办?你这不是昧着良心做事吗?快去把马追回来!”

陈尧咨不敢再说,立刻去找那商人,把真实情况告诉他,退了钱,将马牵了回来。

在陈省华的严格教导下,他的三个儿子都中了进士,逐步位列高官,而且,均有惠民美名,陈门被誉为“圣朝之盛,一家而已”。

无独有偶,也是在北宋时期,比陈省华稍晚的名臣司马光,对家人做出了类似的要求。他年老的时候,有一次叫人把家里一匹有病的马拉出去卖掉,并特别嘱咐道:“这马有哮喘的毛病,一到夏天就干不了什么活。要是有人买它,你可得老老实实地告诉人家。”

司马光的诚信言行,与幼年时父亲司马池的严格教育有关。司马池曾监寿州安丰县(今安徽寿县南)酒税,司马光随父亲在那里度过一段时光。一天,有人送来一些青核桃。司马光的姐姐费了好大的劲,也没把核桃皮去掉。姐姐走后,一位仆人把青核桃放进开水里烫了一会再拿出来, 去皮就很容易了。姐姐回来的时候,见司马光已经在吃核桃仁了,非常惊讶,问:“是谁这么聪明,把皮去掉的呀?”司马光随口说:“是我!”司马池正好看到了事情的全过程,呵斥道:“你怎么能随口说谎呢!”

这在司马光的成长历程中,是一个标志性的事件。

忧乐观:人从宋后少名桧,我到坟前愧姓秦

范仲淹61岁的时候,从邓州(今河南邓县一带)调到杭州任知州。这一年,他的次子范纯仁考中进士。因母亲去世,大哥有病,范纯仁不愿远离年迈的父亲,便也回到杭州,没有出仕。不久,纯仁听说父亲近来有隐退之意,就找来弟弟纯礼,去找父亲商量,想在洛阳给父亲建造一处宅第,好让他安度晚年。

范仲淹一听,连连摇头:“不成。一个人如果有道义上的快乐,纵使无房无地,立于露天旷野,也是高兴的,更何况我还有房可住。我不担忧退下来后没有地方住,我担忧的是那些本该从高位下来的人总是不肯下来。建造住宅的事,你们不要再提了。”

纯仁、纯礼见父亲这样坚持,也就不再提起。

范仲淹自己生活节俭,但非常热心公益,晚年捐献出大部分积蓄, 在家乡苏州购置良田千亩,设立义庄(编者注:古代的一项慈善举措, 捐赠者购买相当数量的田地,所收田租用于慈善事业)。在他的影响下, 儿子们都遵从父训,在义庄慈善事业上不断投入钱财和精力,完善义庄规矩。范仲淹去世后,范纯仁还将他所定的义庄规矩刻在石碑上,立于范仲淹祠堂之侧,要求“子子孙孙遵承勿替”,可以说是父子同德,心意相通。

范氏后人对义庄也多有捐献,直到清末宣统年间,义庄仍然有田产五千多亩,运作良好。范仲淹开创的义庄,前后运作八百多年,生命力之强令人惊叹。“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的胸襟怀抱,通过这一义举代代相传。

以天下忧为忧,以天下乐为乐,范仲淹以此自勉,以此教子;而与他形成鲜明对照的,是同处宋朝,但南北有异的另一位“名相”——秦桧。

秦桧“两据相位,凡十九年”。他有个孙女,小小年纪就被封为崇国夫人。她养了一只猫,有一天忽然走丢了,秦府立即限令临安府寻找,可是没有找到。临安府将住在秦府附近的平民全部抓来询问,而且要追究有关军官的责任。那军官惶恐不安,他买通秦府内的一名仆人,问清那猫的模样,画成一百幅图,贴到城内各家茶馆,自己则挨家挨户地搜,但还是一无所获。

最后,临安知府不得不通过秦桧的宠妾向秦桧求情,好歹把此事对付过去。

秦桧促成和议,成为宋高宗杀害岳飞的最大帮凶,“忧”,忧的是一己私利不保;“乐”,乐的是自身权势熏天。而从这件小事中,也可见其传达给子孙一种怎样的忧乐观了——为一只宠物,搅得临安城人仰马翻;平民百姓是忧是乐,都决定于秦家幼女一喜一嗔之间。

“人从宋后少名桧,我到坟前愧姓秦。”秦氏后人的诗句,不止是自嘲而已。

求学观:平等教育 因材施教

孔子行教授徒之时,儿子孔鲤也随弟子们一起学习。有一位叫陈亢的弟子,怀疑老师单独给孔鲤“开小灶”,便问孔鲤:“你从老师那里听到过什么特别的教诲吗?”孔鲤回答:“没有。有一次,他独自站在庭中,我快步从院中经过他面前,他问我:‘学《诗》了吗?’我回答说:‘没有。’ 他说:‘不学《诗》,就不懂得怎么说话。’我回去就学《诗》。过了几天, 他又独自站在庭中,我又恭敬地走过,他问:‘学礼了吗?’我回答说: ‘没有。’他说:‘不学礼,就不懂得怎样立身。’我回去就学礼。我就听到过这两件事。”陈亢回去后,高兴地说:“我提一个问题,得到三方面的收获。听了关于《诗》的道理,听了关于礼的道理,又知道了君子对自己儿子不偏爱、不过分亲昵的态度。”

孔子的“过庭训”,是其平等教育思想的很好体现;而他的另一教育理念——因材施教,在千年之后,由南北朝时期的一位官员发挥得淋漓尽致。

这位官员名叫祖昌,曾任刘宋的“大匠卿”,也就是主管土木工程的高级官员。他有一位精通经书的儿子,还有一位无论如何也读不进书,为此经常挨骂的孙儿。

有一次,儿子又在训斥孙儿不上进,祖昌实在看不下去,气愤地说: “他不喜欢读书,你天天逼着他,有什么意思?非要读经书才有出息?我看不见得!”说完,就把孙儿领走了。

从此,他去工程现场视察的时候,常把孙儿一并带去。孙儿对大山大河、田野村庄和各种建筑,都表现出浓厚的兴趣;尤其对于天文学知识, 特别喜欢。于是,祖昌特意找来一些书让他看,并带他拜访了天文学家何承天,一老一少,竟相谈甚欢。

在祖昌一步步因势利导之下,孙儿走上了一条全然不同的成长道路。后来,这位孙儿取得的成就,至今仍令国人骄傲;其名气,远远超过了祖父、父亲,以及他曾经仰望的何承天。

他的名字,叫做祖冲之。

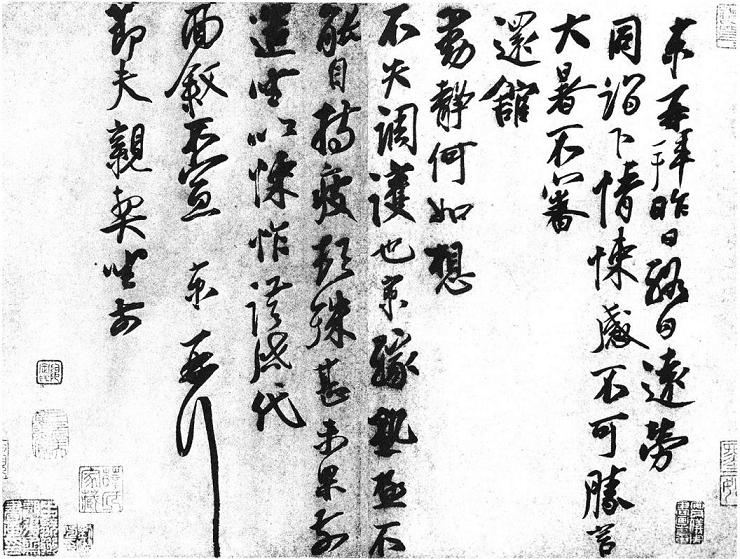

蔡京《节夫帖》。蔡京人品不堪,治家无方,艺术天赋却很高。“宋四家”中的“蔡”是蔡京还是蔡襄,向来有争议。明代书画鉴赏家张丑在《清河书画舫》中说:“宋人书例称苏、黄、米、蔡者,谓京也。后人恶其为人,乃斥去之而进君谟书耳。”

从师观:重德性 重仁义

曹操有一个著名的用人方针——唯才是举。他曾下《举贤勿拘品行令》,要求僚属推荐有治国用兵才能的人,即使其人不仁不孝,也不得遗漏。但是,曹操为儿子选择老师,却对德行非常看重。

建安十六年(211),曹操下《高选诸子掾属令》,说:“诸侯的属吏,应当选择深明法理,像邢颙那样的人。”邢颙,被时人称为“德行堂堂邢子昂”。曹操让邢颙做三子曹植的家丞,也就是主管家事的辅官;又任命“名高德大”的北海名士邴原为五官长史,辅助次子曹丕。曹操指示儿子,要以师礼对待邴原。在《与邴原令》中,曹操写道:“我儿子懦弱无才,怕其难走正道,故此有个过分的想法,委屈你去匡正勉励他。这虽然出于我对你的信任和倚重之心,但不能不令我惭愧。”遣词用语谦虚诚恳,寄托着曹操对儿子的殷切期许。

北宋第二位皇帝宋太宗曾召来一批良士辅导自己的儿子。其中有一位叫姚坦的,被指派给五子益王赵元杰作老师。

有一次,益王费资数百万两白银,在府中造了一座假山。竣工之日,益王大摆筵席,祝贺竣工,与宾客共赏美景。

席间,众人都对假山赞不绝口,唯独姚坦低头不语。益王借着酒兴,对姚坦嚷道:“先生,你来评评看,这座假山如何?”

姚坦缓缓抬起头,说:“我只看见血山,哪里有什么假山?”

益王惊问:“什么血山?”

姚坦答:“我在乡下时,看到州县里的官吏督促百姓缴纳租税,无所不用其极,百姓被打得血流满身,痛苦不堪。这假山是用租税筑成的,不是血山又是什么?”

益王大为扫兴,酒宴再也热闹不起来了。当时,宋太宗也在造假山, 尚未完工,听说姚坦的话,便急忙令人毁掉,不再继续。

由于姚坦直言不讳,益王对其越来越反感。一些阿谀奉承之徒为讨好益王,便劝他装病。太宗听说儿子病了,十分着急,便召益王的侍从入宫问明情况。来人说:“益王本来没病,全怪姚坦管束太严,益王心情压抑,所以生了病。”太宗一听,大怒:“我选德才兼备的人作益王的老师, 目的是引导益王向善。现在你们分明是想叫我除去正派的人!我看益王不会有什么病。他年少无知,肯定想不出这个装病的主意,一定是你们教唆他干的。”于是下令把来人痛打一顿,又召姚坦入宫,嘉奖了他的正直。

由于太宗信用臣下,不护子短,使姚坦更加尽忠职守。在其教导下, 益王渐渐有了改过自新的表现。

“爱其子,择师而教之”的道理,几乎人人皆知,哪怕是恶名昭彰之辈。北宋末年的权奸蔡京,晚年曾让侄子辗转请来新科进士张觷(xué), 给自己的孙辈们当老师。几天之后,张觷忽然对学生们说:“你们只要学习逃跑,其他就不必学了。”学生们问为何要学逃跑,张觷答:“你们的祖父、父亲,把天下弄得一团糟,时局很快就会动荡不安。你们学会逃跑, 或可免于一死,其他何必知道!”

学生们哭着把老师的话报告蔡京,蔡京听了,吃惊不小,感觉这是个奇人。他置酒酬谢张觷,并咨询补救之方。张觷告诉他:“事已至此,已经没什么可说的了。眼下只能笼络人才,改过自新,以补万一。不过恐怕来不及了。”一席话说得蔡京老泪纵横。

张觷让蔡京孙辈们学的逃跑本领,终究没有派上用场。蔡京失势以后,全家除五子依仗驸马身份而免刑外,其余都被发配岭南。途中,蔡京及次子暴病身亡。随后,长子、三子被赐死,四子全家抄斩,剩下子孙全部被流放到边远地区去了。

蔡京一家,内部矛盾极多,怨仇很深。据《宋史》说,蔡府之人, “见利忘义,至于兄弟为参商,父子如秦越”。长子蔡攸与蔡京在官场各立门户,互相倾轧有如仇敌。蔡京虽然觅到了一位有远见的老师教育子孙, 甚至自己也向这位老师“虚心”求教,但是家风不正,积重难返,终致一门倾覆。

::::(二)家教经典名篇赏析::::

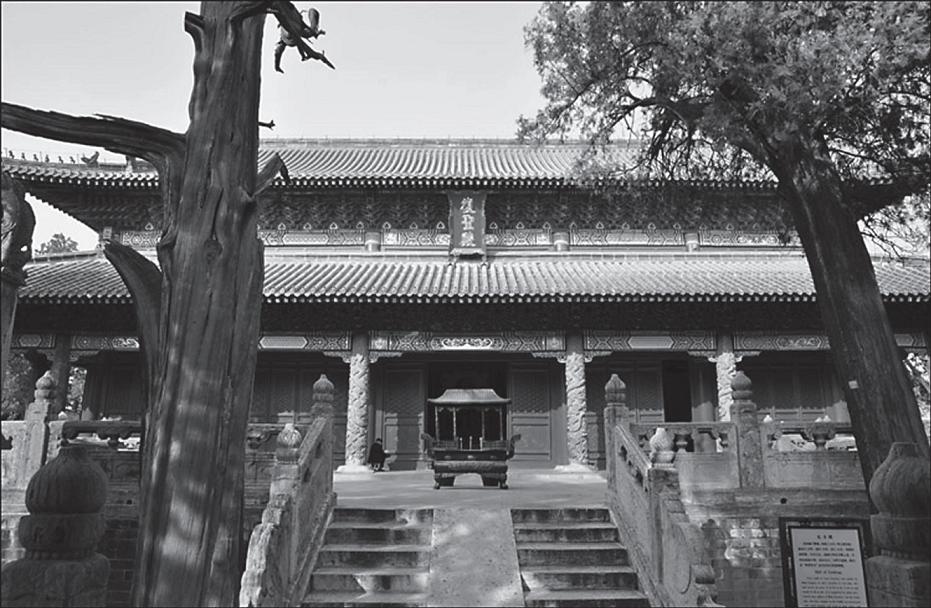

颜庙位于山东省曲阜市城北陋巷街,是历代祭祀孔子大弟子颜回的祠庙。图中的复圣殿是颜庙的正殿,殿内供奉着颜回的塑像。复圣殿的东西两庑院奉祀颜之推、颜师古、颜真卿、颜杲卿等颜家后世的贤人。

《颜氏家训·教子》:有爱更要有教

父母威严而有慈,则子女畏慎而生孝矣。吾见世间,无教而有爱,每不能然;饮食运为,恣其所欲,宜戒翻奖,应诃反笑。至有识知,谓法当尔。骄慢已习,方复制之,捶挞至死而无威,忿怒日隆而增怨,逮于成长,终为败德。孔子云“少成若天性,习惯如自然”是也。俗谚曰:“教妇初来,教儿婴孩。”诚哉斯语。

【大意】

父母威严而又慈爱,子女就会敬畏谨慎,从而产生孝心。我看这世上,不知教育而只是一味溺爱子女的父母,往往不能这样;他们对子女的饮食言行,总是任其为所欲为,该告诫的反而夸奖鼓励,该斥责的反而和颜悦色。等孩子有了见识以后,就会认为一切理应如此。孩子骄横傲慢的习性已经养成,才想到要去管束制约,就算把他们鞭抽棍打至死,也难以再树立父母的威信,父母的愤怒导致子女的怨恨之情日益加深,等到孩子长大成人,终究会成为道德败坏之人。孔子所谓“小的时候养成习惯就会像人的天性一样自然、坚固”,说的正是这个道理。俗谚说:“教导媳妇要从她刚过门时开始,教育孩子要从婴儿的时候开始。”这话说得很有道理。

【点评】

《颜氏家训》是南北朝时期北齐文学家颜之推的代表作。他结合自己的人生经历、处世哲学,写成此书,被后人誉为家教典范,影响很大。

做父母的爱自己的子女本是天经地义之事,但要注意两点:一是要有度,防止将“爱”升级到“溺爱”;二是要“爱”与“教”相结合,避免孩子长大成为没教养的人。

“少成若天性,习惯如自然”这话一点儿不错,刚生下来的孩子就像一张白纸一样,一笔一笔加上去的是什么,便成了怎样的画。因此,做父母的一定要懂得“父母之爱子,则为之计深远”的道理,在孩子小的时候就对其进行“入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁。行有余力,则以学文”的教育。如此,孩子才会健康成长,成为社会所需要的人。

《纪晓岚家书》:纪晓岚教子“四戒四宜”

父母同负教育子女责任,今我寄旅京华,义方之教, 责在尔躬。而妇女心性,偏爱者多,殊不知,爱之不以其道,反足以害之焉。其道维何?约言之有四戒四宜:一戒晏起;二戒懒惰;三戒奢华;四戒骄傲。既守四戒,又须规以四宜:一宜勤读;二宜敬师;三宜爱众; 四宜慎食。以上八则,为教子之金科玉律,尔宜铭诸肺腑,时时以之教诲三子,虽仅十六字,浑括无穷,尔宜细细领会,后辈之成功立业,尽在其中焉。

【大意】

父母应当共同担负着教育子女的义务,但如今我旅居北京,家庭教育的责任就落在了你一个人的身上。然而妇女天性,偏爱子女的占多数,殊不知,爱孩子如果方法不对,反而是害了他们。教育子女应有哪些原则呢?简单地说有四戒四宜:一不准晚起床;二不准懒惰;三不准奢华;四不准骄傲。既要遵守四戒,又须规劝四宜:一宜勤学;二宜尊敬老师;三宜爱众;四宜谨慎饮食。以上八条,是教育子女不可改变的条规,你要牢牢记在心上,随时用来教育三个孩子。虽然仅仅是十六个字,已全部包括了,你应该细细领会,子女们的成功立业,都在其中啊。

【点评】

清代名臣纪晓岚不仅学识丰富、才华横溢,而且在教子方面也颇有见地。他提出的“四戒四宜”教子箴言简约、恳切,从中既可以看出纪晓岚的家风、学风,也可以看出他对教子问题独到又深刻的思考。

反观今日,一些父母视孩子为掌上明珠,宠爱有加,造成了孩子的许多缺憾;一些家长只顾外出打工,极少关爱孩子,使这些留守儿童形成了许多心理障碍;一些白领骨干,因为创业、打拼,忽视了与孩子的必要交流,使孩子缺少了做人基本准则的教育,养成了很多不良的习惯,如此等等,令人担忧。纪晓岚的教子箴言虽不算金科玉律,却涉及了对己对人、尊师敬老、待人接物、日常生活等诸多方面的问题,值得借鉴。

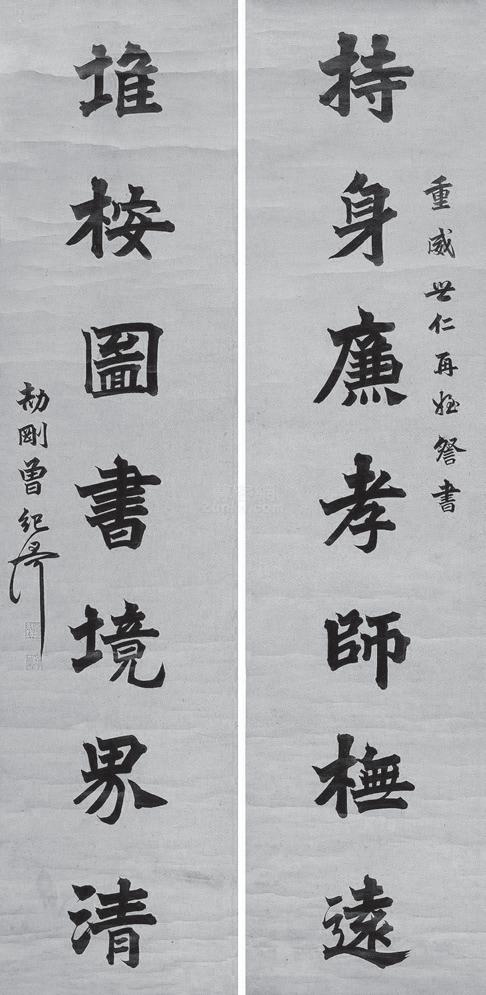

曾纪泽所书对联“持身廉孝师模远,堆案图书境界清”。曾纪泽自幼受其父曾国藩指授颇多,在书法学习上他广取博览,楷书师法颜、柳;行书摹学孙过庭并参悟“二王”的笔法;篆书则宗李阳冰并参悟吴让之笔法,深得其妙。

《曾国藩家书》:世家子弟应戒骄戒奢

世家子弟,最易犯一奢字、傲字。不必锦衣玉食而后谓之奢也,但使皮袍呢褂俯拾即是,舆马仆从习惯为常, 此即日趋于奢矣。见乡人则嗤其朴陋,见雇工则颐指气使,此即日习于傲矣。《书》称“世禄之家,鲜克由礼”,《传》称“骄奢淫泆,宠禄过也”。京师子弟之坏,未有不由于骄奢二字者,尔与诸弟其戒之。至嘱至嘱!

【大意】

世代为官人家的子弟,最容易犯奢侈和骄傲的毛病。并不是说整日锦衣玉食才算奢侈,只要穿的衣服到处都是、随手可得,出门乘车马、在家使唤仆人习以为常,这样就逐渐变得奢侈了。见到乡下人便讥笑他们朴素丑陋,见到被雇佣的人就颐指气使,不可一世,这样就逐渐变得骄傲了。《尚书》中说“越是显宦贵族之家,越不懂得礼节”,《左传》称“骄横奢侈,荒淫放肆,是因为宠爱太多的缘故”。在京师为官者的孩子道德败坏,都是因为骄、奢二字引起的,你和各位兄弟一定要引以为戒。再三叮嘱!再三叮嘱!

【点评】

《曾国藩家书》成书于19世纪中叶,收录了曾国藩在清道光三十年(1850)至同治十年(1871)前后所写的书信近1500 封, 涉及的内容极为广泛,是曾国藩一生治政、治家、治学之道的生动反映。

这封家书写于咸丰六年(1856)十一月初五,是曾国藩写给其子曾纪泽的。曾氏以自己的阅历,将世家子弟堕落及遭人诟病的主要原因归纳为两个字:奢与傲,又把奢与傲最常见的表现指了出来。这些表现或许在曾纪泽的身上都有体现,只是他平时不自知而已。因此,作为父亲,曾国藩一针见血地将问题指了出来,以便让儿子有足够的警惕,避免沦落为纨绔子弟。同时,这也反映了曾国藩以儒家的做人准则严格教子治家的一贯态度。

正是受到曾国藩正确的教子理念和严格的教育方法的影响,曾纪泽不仅在诗文、书法、绘画等领域造诣深厚,而且还成为“学贯中西”的清代著名外交家。

(本文内容由《月读》杂志独家供稿,转载请注明!)